编者按

在兴安教育事业的宏伟画卷中,一线教师是最生动的执笔人,以教育家精神为墨,书写着立德树人的壮丽篇章。他们深扎三尺讲台,将“为党育人、为国育才”的使命镌刻于心,用坚定的理想信念筑牢教育根基;以“躬耕教坛、强国有我”的担当躬身实践,在课堂创新、乡村教育、学生成长中诠释教育家精神的深刻内涵。从晨光熹微到灯火阑珊,他们用党员的先锋本色点亮求知的眼眸,以教育家的情怀托举时代新人的梦想,让党的教育方针在每一堂课、每一次谈心、每一次俯身指导中落地生根。让我们走近这些扎根教育一线的先锋,倾听他们用日复一日的耕耘,将初心与热爱,凝聚成培育社会主义建设者和接班人的强大力量,书写的一个个温暖而动人的教育故事。

三十二载弦歌不辍,扎根教育以乐育人

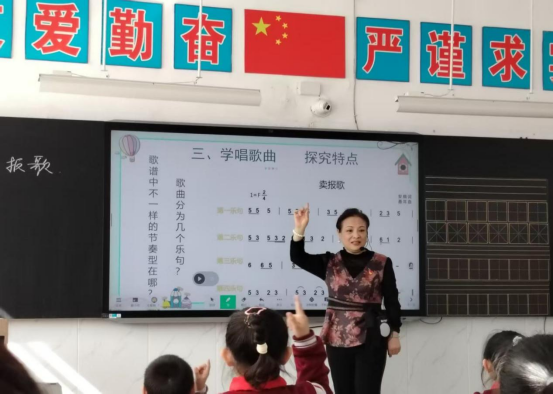

三十二载春秋悄然流转,松岭区小学的三尺讲台见证着一位音乐教师的深情守望。她是王春丽,身兼音乐教师、党支部副书记之职,更是闪耀兴安教育星空的地区骨干教师与音乐名师。在她的教育世界里,课堂是纯白的画布,音乐化作绚丽的颜料,以“以美育人”为笔,精心勾勒教育的瑰丽画卷。从晨光熹微的课堂到丰富多彩的社会实践,从深耕教学的钻研到引领区域发展的担当,“音乐育人”的理念如同一根红线,贯穿教育生涯的始终,用热忱与坚守,在兴安教育的沃土上,谱写着一首首动人的育人之歌,让音乐的种子在无数孩子心中生根发芽。

尊重个性差异,点亮音乐之光

王春丽坚信,音乐教育不是标准化的“生产流水线”,而是充满创意的“艺术创作”。面对学生在音乐天赋与兴趣上的差异,她在课堂中创新运用“分层教学法”。对于乐感较弱的学生,她巧妙设计“节奏接龙”“音符拼图”等趣味游戏,将枯燥的节奏训练、五线谱识读等乐理知识融入其中,让学习变得生动有趣;针对有一定基础的学生,她开设“音乐创编坊”,鼓励学生用打击乐器即兴演奏、改编歌词,充分激发他们的创造力。

打破教材边界,融合多元资源

王春丽积极探索创新教学资源,她带领学生采集红色文化素材,将其整理创编成《快板》校本教材。她指导6名社团教师,将红色教育元素渗透在社团校本教材编写,应用于课后服务课中。为传承传统音乐,她创编龙鼓表演,根据大兴安岭岩画素材编排舞蹈,利用业余时间带领学生排练演出,让学生在实践中感受音乐的多元魅力,不断探索“智慧音乐课堂”,在教授《共产儿童团》时,运用AR技术还原抗战时期的历史画面,让学生身临其境体会音乐背后的家国情怀。

深耕课题研究,推动教育创新

发挥名师效应,构建教育共同体

在教学之外,王春丽深耕音乐教育科研与教师培养领域。她主持并带领团队完成大兴安岭地区《培养小学生音乐节奏感的研究》、省教育科学规划《小学音乐课堂教学现状及对策研究》等课题,均成功结题,有效提升了团队科研与教学能力。其团队研发的“4+5教学模式”荣获黑龙江省教育学会科研成果奖,被广泛应用于课堂教学、课后服务活动以及小班化课堂教学实践中,成为松岭区音乐教师的“教学宝典”。作为地级骨干教师与音乐名师,她牵头成立“松岭区音乐名师工作室”,以“五个一”工程带动全区音乐教师成长;搭建区域音乐教育“共同体”平台,实现教学资源共享。在她的指导下,2名青年教师获地级素质能力提升竞赛二等奖,1名教师成长为地级区级骨干教师。

跨界融合育人,传承责任担当

作为党支部书记,王春丽高度重视师德师风建设。她带领党员教师设立党员先锋岗,深入开展家访工作,主动承担“电子钢琴”课后服务社团课。同时,她积极组织师生投身公益事业,为贫困儿童捐赠书籍,关爱留守儿童,为患病困难儿童捐款,开设免费音乐指导课,并组织师生到敬老院演出,用实际行动践行中华美德。2023年在牡丹江师范学院参加党支部书记培训期间,应学院邀请为毕业生带来“扎根教育情怀”专题讲座,以自身教育经历激发学子投身教育事业的热情。她不仅将心血倾注于三尺讲台,更心怀桑梓,在松岭区开发建设60周年之际,创作《我在松岭等你》《雪娃娃》等歌曲,用音乐为家乡旅游业发展“代言”,彰显一名教育工作者对故土的深情与担当。

三十二载深耕不辍,王春丽在音乐育人之路上硕果累累。她的教学成果屡获地区、省、国家级奖项,个人也荣获“省希望工程园丁”“地区劳动模范”等诸多荣誉。她以创新推动区域音乐教育,用音乐点亮孩子梦想,诠释“大先生”担当。正如她所说:“愿做一把琴,奏响每个孩子心中的歌。”在“音乐育人”的航标下,她仍奋力前行,续写兴安教育华章。

-

扫一扫在手机打开当前页

黑公网安备 23272202000013号

黑公网安备 23272202000013号